Dirección

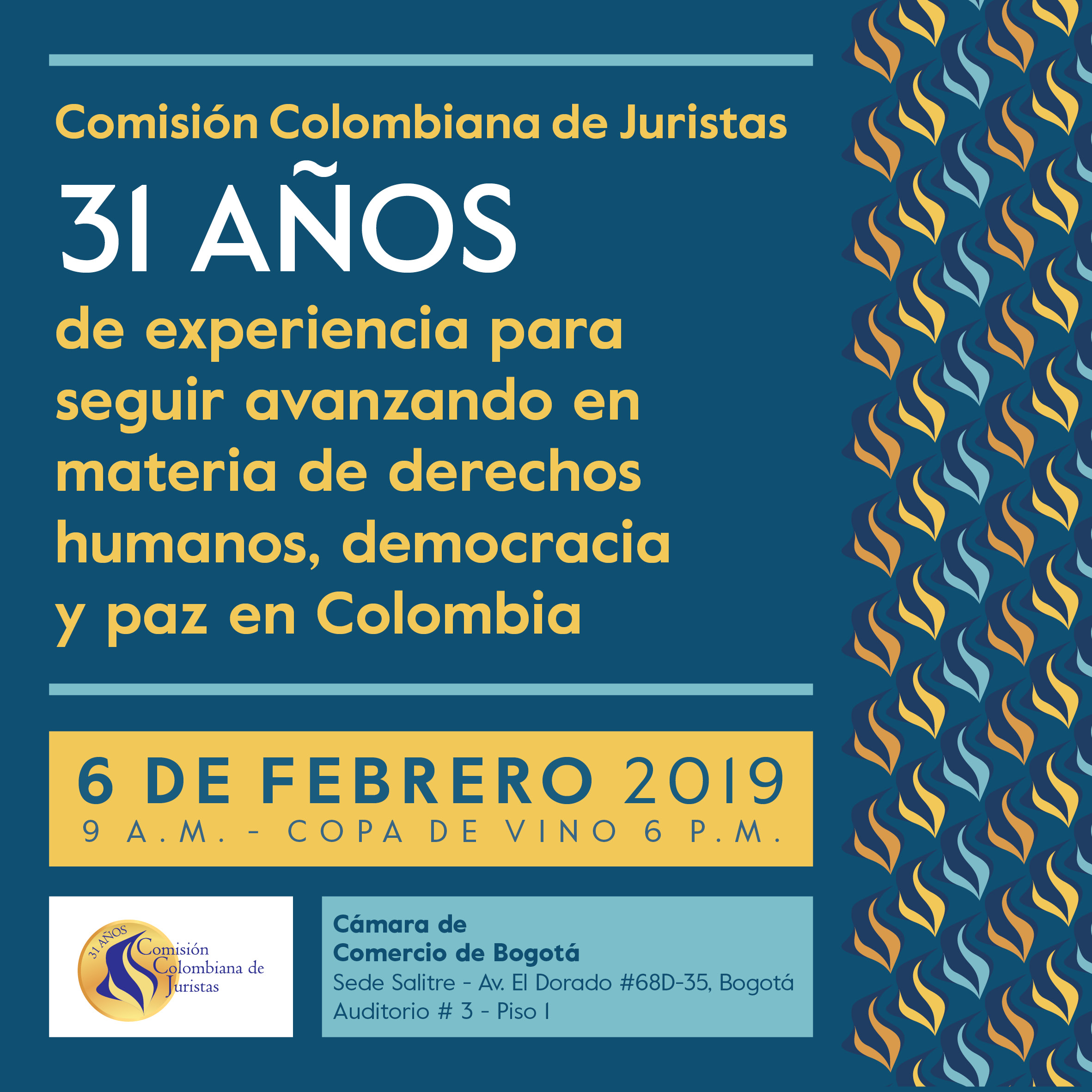

Palabras del director de la Comisión Colombiana de Juristas

con motivo de la conmemoración de los 31 años de actividades de la entidad

Estimados amigas y amigos:

Llegamos así al final de esta jornada que hemos dedicado a conmemorar 31 años de actividades de la Comisión Colombiana de Juristas. No es fácil conmemorar el aniversario de una organización de derechos humanos. Nuestro origen y nuestra labor están ligados a episodios muy dolorosos, que nos remueven lo más profundo de las entrañas y nos hacen sufrir. La aspiración que tenemos es la de superarlos, lo cual absorbe nuestras mejores energías, y eso nos hace asimismo vibrar y hasta gozar cuando tenemos logros, pequeños o grandes, en ese campo. Pero no olvidamos por ello las lesiones y las heridas de donde surge la razón y la pasión de nuestro quehacer. Por eso, nos acercamos a estas conmemoraciones con un sincero sentimiento de humildad y sobre todo de agradecimiento ante la vida; ante las víctimas, que nos han confiado su representación; ante los valiosos seres humanos que con su trabajo diario hacen posible el desempeño de la CCJ, como sus empleadas y empleados, y como miembros de su Asamblea y su Consejo Directivo; ante las personas, organizaciones y Estados que contribuyen a nuestra causa con su respaldo económico o su influencia en la toma de decisiones; ante las amigas y los amigos que nos alientan y también, en ocasiones, nos critican y nos ayudan a corregir nuestro rumbo; ante todas y todos ustedes que comparten con nosotros el anhelo de avanzar hacia la construcción de una sociedad más respetuosa de los derechos humanos.

Se preguntarán ustedes por qué celebramos en esta ocasión los 31 años y no los 30. La verdad es que no tenemos para ello ninguna explicación significativa. No podríamos decir que el 31 sea un número de especial importancia, ni que en la literatura universal haya, por ejemplo, una obra con 31 enanitos. Sencillamente, no alcanzamos a celebrar el trigésimo aniversario el año pasado, debido a sobrecarga de trabajo que debíamos tratar de culminar primero, antes de esta conmemoración. Aprovechamos entonces el receso navideño para organizarnos un poco mejor y terminar de preparar el acto de hoy, pasados ya de sobra los 30 años. Pero si antes se celebraba la mayoría de edad a los ciudadanos a los 21 años y no a los 20 no creemos que sea grave reunirnos hoy para recordar nuestros 31 años, y no los 30, que en realidad cumplimos el próximo 2 de mayo, día en que abrimos al público las puertas de la Comisión Colombiana de Juristas en 1988. Y tal vez el hecho de que no sigamos a ciegas las pautas de comportamiento de la sociedad, porque no podemos seguirlas hoy en relación con nuestro aniversario, es debido al mismo gen que nos condujo hace 31 años a tratar de cambiar algunas de esas pautas, porque no podíamos estar de acuerdo con ellas.

Abrimos nuestras puertas motivados por la grave crisis de derechos humanos que agobiaba entonces al país y que se expresaba en un régimen autoritario basado en el abuso del estado de excepción, que generaba un agudo nivel de violencia sociopolítica, de impunidad y de exclusión social. El país vivía en estado de sitio cada tres años sobre cuatro desde mediados del siglo. El número de asesinatos por razones políticas, que en 1980 era de cien personas al año, había subido a mil en 1985 y se estabilizaría después de 1988 en 3.600 aproximadamente, es decir, diez personas cada día, en promedio: tres de ellas en combate y siete en la calle, en la casa o en su lugar de trabajo. La tasa de impunidad por violaciones al derecho a la vida, a la libertad y a la integridad personal superaba el 99 por ciento. El coeficiente gini sobre desigualdad social desbordaba el 0.54, e iba en aumento. Los mecanismos nacionales de derechos humanos resultaban a todas luces insuficientes para hacer frente a este deterioro feroz del Estado de derecho. Decidimos entonces reforzar la contribución que pudiéramos brindar al mejoramiento de la situación de derechos humanos en el país mediante la activación de los instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario, lo cual era una tarea descomunal pero necesaria. Se requería hacer conocer en los órganos internacionales de protección de derechos humanos la grave situación de derechos humanos de Colombia y hacer conocer en Colombia la existencia de dichos órganos y de obligaciones internacionales en derechos humanos contraídas por el Estado colombiano.

En medio del caos, diversos eventos fueron abriendo el camino en esa dirección. La Constitución de 1991 reconoció y dio rango constitucional a los tratados internacionales en la materia y estableció sustanciales limitaciones a la posibilidad de decretar el estado de excepción. La Corte Constitucional, creada también en 1991, incorporó rápidamente dichos tratados y dichas limitaciones en su perspectiva y los convirtió en fundamento esencial de su jurisprudencia. La acción de tutela contribuyó a proteger derechos constitucionales de diversos sectores de la población de manera intensa y extensa. Demandas por violación de derechos humanos ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzaron a producir efecto y se tradujeron en decisiones obligatorias que mostraron a las autoridades colombianas y a la ciudadanía nacional que los derechos humanos no eran un desvarío de grupos radicales o sectarios sino un compromiso muy serio contraido por los Estados a la luz de los estragos causados por los abusos de poder y por las guerras, que hicieron ver la necesidad de establecer límites, en beneficio de la humanidad, a una malsana noción de soberanía nacional absoluta.

La creación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su instalación en Colombia desde 1997 sería un paso decisivo para la supervisión y la asesoría de la comunidad internacional con miras a reconocer y superar la crisis de derechos humanos en el país. Dicho paso no habría sido posible sin el trabajo mancomunado y sostenido de múltiples organizaciones nacionales e internacionales que hemos aprendido a manejar nuestras diferencias con actitud civilizada, sin que por ello se pierda de vista el objetivo central de identificación y remoción de los obstáculos para el respeto y la garantía de los derechos humanos, el cual hemos aprendido también a expresar de manera consensuada ante la comunidad internacional y ante las autoridades nacionales. La creación de la Corte Penal Internacional en 1988 y su entrada en vigencia para Colombia desde diciembre de 2002, así como el seguimiento constante a los derechos de los trabajadores y de la población indígena y afrocolombiana por parte de la Organización Internacional del Trabajo -la OIT- también han ido completando el campo de observación y acompañamiento internacional para la reducción, la sanción y la reparación de las violaciones de derechos humanos en nuestro país.

Si no fuera por este conjunto de dispositivos nacionales e internacionales, mantenidos en actividad por una sociedad civil vibrante y en permanente cualificación, no habríamos sobrevivido a la embestida autoritaria de la primera década del siglo XXI. No muchas personas recuerdan que uno de los comienzos de dicha embestida fue la ley de seguridad y defensa nacional, la ley 684 del 13 de agosto de 2001, mediante la cual se trató de introducir en el país de manera integral la doctrina de seguridad nacional. Allí se incluía el llamado “poder nacional”, consistente en un cuerpo conformado por el presidente de la república y los altos mandos militares, con capacidad para definir, con carácter reservado o secreto, unos “objetivos nacionales”, en función de las amenazas “en los campos político, económico, social y militar”, para formular una estrategia de seguridad y defensa nacional. Ese esperpento, consistente en 73 artículos, fue afortunadamente declarado inconstitucional en su totalidad por la Corte Constitucional el 11 de abril y el 9 de julio de 2002 (mediante las sentencias C-251 y C-521 de dicho año, respectivamente). Después vendrían otros intentos en la misma dirección, como el “Estatuto Antiterrorista”, durante la administración Uribe, que fue igualmente declarado inconstitucional, lo cual no impidió el funcionamiento de otras iniciativas autoritarias, como la red de informantes o los soldados campesinos, o la persecución contra defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas e incluso magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte del DAS a través de interceptaciones telefónicas, hostigamientos, atentados y otras prácticas criminales. Ni qué decir de los mal llamados “falsos positivos” o el asesinato de civiles mostrados falsamente como guerrilleros muertos en combate, conducta que dio lugar a más de diez mil víctimas. Los abusos fueron tan grandes que el DAS tuvo que ser eliminado de la estructura estatal, y varios miembros de la cúpula militar fueron retirados del servicio debido al escándalo de las ejecuciones extrajudiciales de civiles.

Mención especial merece el proceso de arreglo entre el gobierno y los paramilitares que se llevó a cabo durante la década pasada. Se dice que 31.500 miembros de estos grupos se desmovilizaron colectivamente durante dicho proceso. 28.000 de ellos fueron dejados en libertad por orden del Gobierno, sin intervención de juez, con el argumento de que no existían procesos judiciales en su contra. Para los 3.500 restantes se aprobó una ley de beneficios penales, la ley 975 de 2005, o ley de justicia y paz, ante la cual se presentaron menos de mil paramilitares. Los 2.500 que no comparecieron no han sido perseguidos judicialmente, en su mayoría. Ha sido la mayor operación de impunidad de la historia de Colombia. En mayo de 2008, el Gobierno extraditó a Estados Unidos a varios de los jefes paramilitares, con el pretexto de que seguían delinquiendo en Colombia desde las cárceles. Efectivamente seguían delinquiendo, y así lo habían denunciado las organizaciones de derechos humanos, pero la consecuencia de ello era, según la ley 975, pasarlos a la justicia ordinaria y no alejarlos de las víctimas ni de las posibilidades de acción judicial en su contra dentro del país. Otra consecuencia habría debido ser la ruptura del proceso de negociación, pues el presidente Uribe había anunciado el 1º de diciembre de 2002 que dicho proceso estaría sujeto a la condición de que no hubiera ni un muerto más. La Comisión Colombiana de Juristas registró más de 4.500 muertes y desapariciones forzadas atribuidas a los paramilitares entre el 1º de diciembre de 2002 y junio de 2008. Pero el presidente de la República no cumplió su palabra.

Ahora bien, los paramilitares eran 12.000 en diciembre de 2002, según las estadísticas del Gobierno. Si efectivamente se desmovilizaron 31.500 colectivamente, eso quiere decir que se reprodujeron como conejos en las narices del Gobierno, durante el proceso de negociación, lo cual es muy grave. Si no fue ese el número de desmovilizados (y no lo fue, porque así lo han confesado varios jefes paramilitares), también es muy grave porque significa que el Gobierno le mintió a la sociedad colombiana sobre este importante asunto, quién sabe con qué propósitos. Por otra parte, luego de terminado el proceso de desmovilización quedaron en actividad miles de paramilitares, a los que el aparato oficial de propaganda les cambió de nombre y los empezó a llamar bandas criminales o Bacrim. El Gobierno, tanto entonces como después, ha reconocido una cantidad de tres o cuatro mil de ellos. Lo cierto es que todavía perdura ese número, a pesar de que en los últimos diez años han sido muertos o capturados más de 25 mil de ellos, según los informes anuales del Ministro de Defensa al Congreso.

No se puede desconocer la importancia de la desmovilización de la cúpula paramilitar para el mejoramiento de la situación de derechos humanos en el país. También es valiosa la reincorporación de algunos combatientes rasos, gracias al valioso trabajo de la Agencia Colombiana para la Reincorporación. Pero el proceso en general todavía no ha terminado en su parte judicial, después de más de 13 años de adoptada la ley 975. La participación de las víctimas en él ha sido tortuosa. Cabe observar adicionalmente que la negociación entre el Gobierno y los paramilitares se tramitó en secreto: de ella no se tiene ningún documento de acuerdo, ni siquiera una relatoría. Y su aprobación no fue dada mediante consulta popular ni plebiscito sino mediante la simple aprobación de la ley 975 por el Congreso, que fue después declarada inconstitucional en varias de sus disposiciones por la Corte Constitucional.

El acompañamiento de la comunidad internacional a las organizaciones de derechos humanos durante la administración Uribe fue muy valioso. En 2003 se adoptó la Declaración de Londres mediante la cual 24 gobiernos (que después se extendieron a 35), además de Naciones Unidas, establecieron que su contribución con Colombia debería orientarse al rápido cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y a la búsqueda de una paz negociada. Así ha sido desde entonces, y eso ha permitido un relacionamiento más estrecho en materia de monitoreo y cooperación entre la comunidad internacional y la población colombiana, en particular las organizaciones de derechos humanos.

En esas condiciones ingresamos a la segúnda década del siglo XXI, donde predominó el reconocimiento de las víctimas, la adopción de políticas para su reparación, incluida la restitución de tierras y, sobre todo, la negociación de paz entre el Gobierno y las Farc. Luego de seis largos años de negociación se logró un valioso acuerdo que previó una reforma rural integral, garantías de seguridad y un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, entre otros importantes aspectos.

La oposición de un sector político a este acuerdo es increíble y cínica, pues se basa en el hecho de haber ganado un plebiscito en contra del mismo por 0,4%, luego del cual se incluyeron ajustes propuestos por dicho sector al acuerdo y se aprobó un texto final por el Congreso de la República por 205 votos a favor y ninguno en contra. Además, son evidentes las bondades del acuerdo de paz, reflejadas en la reducción significativa de la violencia sociopolítica y en el extremo cuidado en garantizar los derechos a las víctimas en el diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Comisión de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Podríamos decir, entonces, que luego de 31 años, lo más notable de todo en materia de derechos humanos en Colombia es la instalación de un variado conjunto de mecanismos nacionales e internacionales de supervisión y reparación de derechos humanos, que ha puesto la política de derechos humanos en un lugar predominante de la agenda pública, y el acuerdo de paz celebrado con las Farc, así como la reducción relativa del paramilitarismo y del abuso del estado de sitio. Como consecuencia de lo anterior, ha disminuido de manera importante el alto nivel de violencia sociopolítica y se abren esperanzas para la reducción del nivel de impunidad, según el desempeño que tenga el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Ha crecido un poco la clase media y se ha reducido la población en miseria, según las estadísticas oficiales, pero sigue siendo muy alto el índice Gini de concentración de la riqueza.

En este nuevo panorama, preocupa notablemente el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos que se ha incrementado en los últimos años, sobre lo cual tuvimos oportunidad de reflexionar con cierto detenimiento en la mañana de hoy. Junto con ello, la agenda de trabajo en derechos humanos para el futuro pasa por la consolidación de la paz, el fortalecimiento de la justicia, la disminución de la inequidad y la superación de la polarización social en el país. Permítanme referirme brevemente, y ya para terminar, a estos cuatro aspectos:

En primer lugar, la consolidación de la paz implica para las organizaciones de derechos humanos un trabajo enorme pues la tarea ya es difícil en sí misma y se agrava por la necesidad de vencer un ambiente hostil promovido por el actual gobierno al acuerdo de paz . Las autoridades tendrán que entender, ojalá más temprano que tarde, que el acuerdo de paz es hoy en día una condición necesaria para la gobernabilidad y que por consiguiente protegerlo y desarrollarlo hace parte de sus intereses objetivos. Además, en la medida en que la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda vayan produciendo decisiones y mostrando resultados, la sociedad en su conjunto experimentará un bienestar, primero por parte de las víctimas y luego por sectores más amplios, incluidos actores estatales significativos, pues la justicia es en sí misma reparadora, al igual que la verdad y la recuperación de los seres queridos.

La paz hay que consolidarla también mediante el cumplimiento fiel de los acuerdos. La reforma rural integral sobresale entre ellos. El desarrollo social del campesinado y de los sectores rurales está íntimamente ligado a ese propósito, así como la superación de la marginalidad de poblaciones vulnerables, como las comunidades indígenas y afrocolombianas. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Áreas Rurales, aprobada el pasado 17 de diciembre por la Asamblea General de Naciones Unidas, será probablemente un instrumento útil para avanzar en esa dirección en el país.

No se puede desafallecer, por otra parte, en la persistencia de la búsqueda de la paz con los sectores que aún permanecen en conflicto armado en Colombia, especialmente el ELN. Es repudiable la explosión del carro-bomba el pasado 17 de enero en la Escuela de Policía General Santander, que dejó 22 personas muertas y más de cien heridas. Pero por lo mismo, y para evitar que se repitan otros hechos igualmente repudiables, es necesario urgir a las partes a intensificar esfuerzos para lograr la paz, y hacer realidad el artículo 22 de la Constitución. La población colombiana merece una paz plena.

En segundo lugar, el fortalecimiento de la justicia es un elemento crucial para el funcionamiento adecuado del Estado social de derecho en el país. Todos los sectores reconocen que urge mejorar el sistema judicial. Los desarrollos de la JEP, así como su composición en materia de género y el reconocimiento de la centralidad del papel de las víctimas pueden ser factores dinamizadores de un progreso en esta materia en la justicia ordinaria.

En tercer lugar, la disminución de la inequidad pasa por un mejoramiento significativo de los niveles de ingreso de amplios sectores de la población, así como de su acceso a la salud y a la educación. Aquí juega un papel especial la ya mencionada reforma rural integral. Será necesario también ahondar en modificaciones importantes al modelo económico y, en particular, en el uso de energías limpias, que dejen atrás la destrucción de recursos naturales y se pongan a tono con las necesidades de cambio climático y de conservación del planeta.

En cuarto lugar, y por último, la superación de la polarización puede ser quizá la meta más difícil de lograr. La Comisión Colombiana de Juristas se conformaría con obtener la celebración de un Pacto Político por la Vida, mediante el cual todos los sectores políticos y sociales nos comprometamos a respetar el derecho a la vida en nuestras diversas actividades, y a convertir los derechos humanos en un mínimo común denominador de nuestra convivencia, con carácter indiscutible, de tal manera que sea posible discrepar más allá de ello por cualquier otro aspecto, de manera civilizada.

Hacer frente por lo menos a estos cuatro retos es el compromiso de nuestra organización para los años que vienen. Para lograrlos, nada más adecuado que mantener vigente el compromiso de la Declaración de Londres de orientar la cooperación internacional con Colombia al pronto cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos y a la búsqueda de una paz negociada.

Esperamos seguir contando con el apoyo de todas y todos ustedes para la realización de nuestras actividades y metas posteriores a este trigésimo-primer aniversario, y de antemano permítannos expresarles nuestro reconocimiento por ello.

Muchas gracias.

Entradas recientes de Dirección

-

Persiste la impunidad para casi la totalidad de casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado

Abril 11, 2024 -

De acuerdo con la ONU, Colombia sigue teniendo grandes retos para garantizar los derechos humanos

Noviembre 09, 2023 -

Tutela patriarcal contra la terna para fiscal general reproduce discriminación contra las mujeres

Octubre 27, 2023 -

Carta abierta a la comunidad internacional para el fin del conflicto entre Palestina e Israel

Octubre 26, 2023